さぁ、早速始まりましたよ。 忍者塾「Nin-Semi」の開講でございます!

忍者といえばやっぱりIKUSA -戦-ですよね。

合戦の最中はもちろん、開戦前後で暗躍してこそ、我らが忍者は輝けるのです。

甲賀忍者の主だった戦は12ほどありますが、まずは甲賀忍者のデビュー戦から押さえていきましょう。

KOKA WARS 〜EPISODE1.鈎の陣〜

遠い昔、遥か彼方の近江の国で・・・ 甲賀忍者が大活躍し、世に甲賀ありと世間にその存在感を見せつけた戦いがあります。

それが1487年の鈎(まがり)の陣と呼ばれる戦いです。 またの名を長享の乱といいます。 時は室町時代。

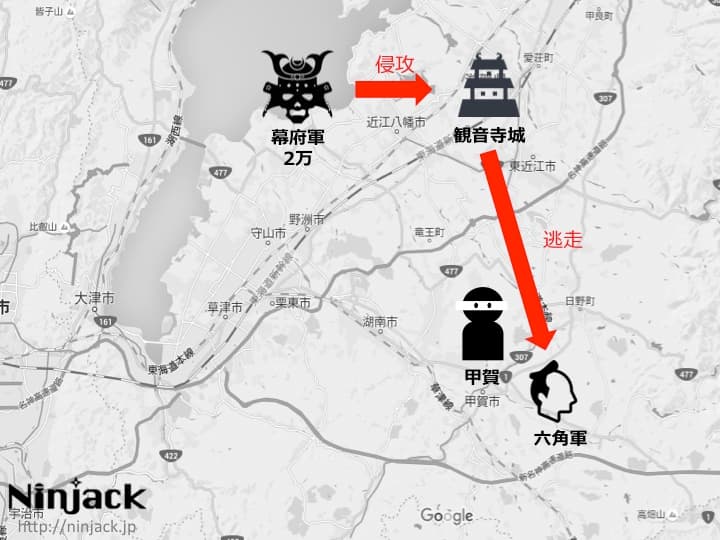

室町幕府の将軍・足利義尚が、甲賀の豪族・六角高頼を懲らしめに攻めたものの、甲賀忍者達の活躍により見事将軍を急襲して六角方の勝利に終った戦いです。

まずはこの頃の六角高頼と甲賀武士達の関わりから紐解いてみましょう。

領主と軍事同盟を結んでいた甲賀忍者たち

室町時代の後期、甲賀の地域では領主の力が衰えたことにより、そこに住んでいる自分達で政治を行う自治組織ができてきました。

そんなとき、甲賀を含む近江の地の守護となったのが六角高頼でした。

この六角氏の本家は佐々木氏であり、佐々木六角氏とも言われます。 普通は自分が領主となったその地域の行政については守護が行い、それに領民達が従うもの。

ところが六角氏はそうはしませんでした。

甲賀地域における甲賀忍者達の自治行政を認めて、行政面では一切口出しなかったそうです。

なかなかの理解のある領主ですよね! その代わり、仮に六角氏に緊急事態が生じれば甲賀の人は軍事で協力するという同盟関係を結んでいたのです。

こんな関係は当時ではなかなか珍しい構図です。

足利将軍が攻め寄せる!!

そんな六角氏は好き放題やっていて、室町幕府の言うことをなかなか聞こうとしませんでした。

業を煮やした当時の室町幕府9代目将軍・足利義尚は

義尚「なめんじゃねぇ!」

と六角氏を征伐するための討伐軍を発します。 その数なんと2万!

向かうは六角氏の居城「観音寺城」です。

小勢の六角軍、とてもじゃないけど2万の軍を相手に太刀打ちはできません。

こうなったら城を捨て逃げるしかない。

そう決意した六角高頼が逃げた場所、それが軍事同盟を結んでいた甲賀忍者の里でした。

これにより足利幕府軍は相当に苦労をしたようです。

甲賀の諸勢、開陣の処へ、牢人数千蜂起し、すこぶる難儀に及ぶと云々

終に高頼一戦に打ち負け、己の居所の観音寺城の城を落ちて、山賊の望月・山中・和田といふ者を頼み、甲賀の山中に隠れぬ

望月や山中といった甲賀の忍者達は六角氏をかくまい、ついに同盟の約束を果たすことと相成ります。

足利義尚としても六角高頼を討たねば帰れませんので、当然六角氏を追いかけます。

しかし甲賀は地形が入り組んでいて、うかつに攻め入れば大軍の指揮は届かず各個撃破されてしまう。

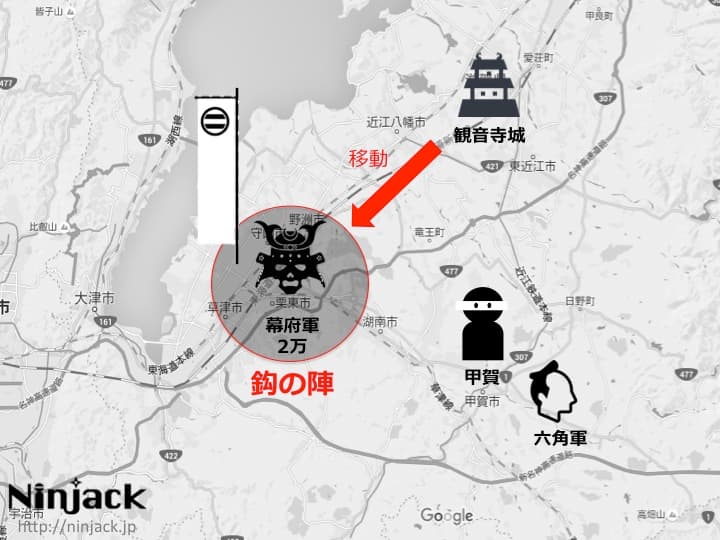

じっくり攻めることに決めた足利義尚は、甲賀の近くである栗太郡「鈎」の真宝館(現在の栗東市)に本陣を移したのでした。

これが世に言う鈎の陣なのであります。

ちなみにこの陣の跡地には、今は永正寺というお寺が建っています。

駆けつけた甲賀五十三家

この六角氏の窮地に駆けつけた甲賀の忍者の家々が53家あります。

そう。この53の勇気ある忍者達が、かの有名な甲賀五十三家と言われる忍びの名家となっていくのです。

現代で「ニンジャファインダーズ」が甲賀忍者の末裔達を探していますが、この時活躍した忍者たちだったんですね。

「甲賀五十三家の苗字をすべて書きなさい。」とか試験に出たりしたらヤヴァイですね・・・

甲賀流ゲリラ戦法「亀六の法」

鈎に布陣した足利幕府軍は、いよいよ甲賀の地に攻め寄せます。

この時、甲賀忍者は六角氏が得意としていたあるゲリラ戦法を伝授されました。

その戦法は

敵が迫ってきたときは、亀が4本足と頭と尻尾を甲羅に引っ込めるがごとく隠れる

転じて敵がいなくなると、亀が手足などをニュッと出すがごとく突然現れて攻撃する

というものでした。

いわゆるヒット&アウェイですね。

亀は手足と頭、尻尾を合わせて6つの出し入れできる部分があるので、「亀六の法」と呼ばれました。

ちなみにここで注意しておきたいのは、亀六の法は甲賀独自の忍術ではなく、あくまで六角氏から伝授された技であることです。

内容は非常に忍者っぽいけど、六角の戦法であることを前提として覚えておきましょう。

世に甲賀の忍の衆と云ふは、鈎陣に神妙の働あり。 日本国中の大軍眼前に見及し故、其以来名高く誉を伝えたり。 元来此忍の法は、屋形の秘軍亀六の法を伝授せし由なり。

近江淡海録

この秘伝の軍法で応戦する甲賀忍者&六角氏ですが、やはり多勢に無勢。

甲賀の小城もいくつか落とされ、だんだんと追いやられてきてしまいました。

巧みな斥候で軍備状況を確認する甲賀忍者

若干ピンチになりかけてきた甲賀忍者たちでしたが、ここにきて幕府軍側に余裕と慢心が芽生えて来てしまいました。

義尚「あっはっは!!!六角も甲賀の忍びも大したことないではないか!!」

と、将軍義尚は合戦中であるにもかかわらず、本陣に女を呼び込んで日々酒と女に溺れるようになりました。

この時義尚は23歳のピチピチな遊び盛りの若者ですから、無理もありませんね。

その遊び方のすごいのなんのって、昼夜逆転してアル中になるほど酒を飲んだとか。

義尚の両親は、あの銀閣寺を建てた足利義政と日本史三大悪女の一人と言われる日野富子ですから、おぼっちゃまでプレッシャーもあり、ストレスも若いながらに半端なかったのでしょう。

この義尚の振る舞いには、随行した幕府軍の各将たちはあきれて帰ってしまう者も少なくなかったようです。

幕府軍に何やら異変があることを見逃さず、早速動いたのはさすがの甲賀忍者。

本陣の隅に火を放ってみることにしました。 普通、火の手があがれば

すぐに火を消す部隊

別の口から攻め手が来ないよう守りにつく部隊

総大将を守る部隊

が動き、陣の中には緊張感が走るはずなのにそのような様子はありません。

どうやら兵の数が少ないだけでなく十分に幕府軍の体制が機能していないことが伺えました。

となればチャンス到来!

甲賀勢は将軍に対して、いざ決戦の夜襲戦を挑むのです。

忍術を駆使して将軍に深手を負わせることに成功!

来たる1487年の12月20日、幕府軍は相も変わらず宴会をしていて、みんな酒に溺れて寝静まってしまっていました。

将軍にいたっては、寝具の上で白拍子と床を共にしている始末!(うらやましい!)

その夜は大変静かな夜でした。

ここは本陣の館の中、どこからともなく突然霧が立ちこめます。

(え…館の中で霧…?)と、侍達は思ったことでしょう。

館の中では行灯があちらこちらに点いているのに、将軍の近従者が周りを見渡してもあんまりよく見えません。

よ〜く目をこらしてみると、何者かがやってきます。

その者は、侍達に近づいて来てこう言いました。

*

謎の人物「……花」

侍「へ?」

*

見張りの侍が疑問に思い一瞬とまどった瞬間、この見張りはその数秒後には絶命していました。

そう、甲賀忍者達の夜襲です。

このとき甲賀忍者の精鋭21人が選び出され、音もなく館の戸板を外して本陣に潜入。

忍者たちは得意の火薬を使った火器により煙を発生させ、館の中にいる者の視界を奪います。

自分たちは仲間を判別できるように予め合い言葉を決めておき、問いに答えられない者は問答無用で斬りつける。

これにより本陣を混乱に陥れ、次々と幕府の連中を倒していきました。

こうして将軍の寝所にたどり着いた甲賀忍者は、将軍と一緒に寝ていた白拍子を斬り捨てます。

白拍子さんかわいそうに…。

将軍はまだ酒も残っていてフラフラですが、太刀を取りこれに応戦。

しかし、甲斐なく甲賀忍者に斬られて重傷を負ってしまいました。

とどめが刺されるかと思った瞬間、残った幕府軍が詰め寄せたため甲賀忍者は撤収。

将軍は一命を取り留めましたが、いとも鮮やかな夜襲戦でした。

甲賀忍者に負わされた怪我が原因なのか、酒による脳溢血かは諸説ありますが、この翌年に義尚は鈎の陣中で亡くなってしまい、幕府軍は撤退。

見事幕府軍を追い返した形となりました。

この夜襲が原因だったかどうかわかりませんが、甲賀者たちは「自分たちの仕業だ!」と世間に広く触れ回ったそうです。

これにより甲賀の実力と名声が天下に轟くこととなりました。

そして中でも目覚ましい功績を挙げた夜襲参加忍者たち21人は、甲賀五十三家の中でも特に評価され、別格の甲賀二十一家といわれるようになったのです。

CHECK POINT!

甲賀忍者の鮮烈デビューとなった鈎の陣は、甲賀にとっては非常に重要なターニングポイントです。 特に押さえておきたいポイントは以下の3つですね。

六角氏と甲賀者の関係

幕府軍の動きと亀六の法

甲賀五十三家と二十一家

毎年行われている甲賀流忍者検定では、ダイレクトに鈎の陣周辺のできごとを聞く問題が15問ほど出題されていることが読み本からうかがえます。

受験する場合、初級は過去問の暗記でもいけますが、中級以上は中身の理解が必要になってきます。(たぶん…)

忍者として高みを目指すのであれば、Ninjackを読んでしっかりと背景や詳細をお勉強していきたいですね。

May be Ninjack with you!(Ninjackとともにあらんことを!)