最近更新できておらずすみません。実は…忍者・忍術学試験の受験勉強に勤しんでおりました…!

これはNinjack読者のみなさまにはお詫びをせねばなりません。 ということで本日2018年2月3日(土)に、晴れて入試が終わりましたので、世界初の忍者大学院試験の様子をレポートしたいと思います!

三重大の忍者・忍術学試験ってなに?

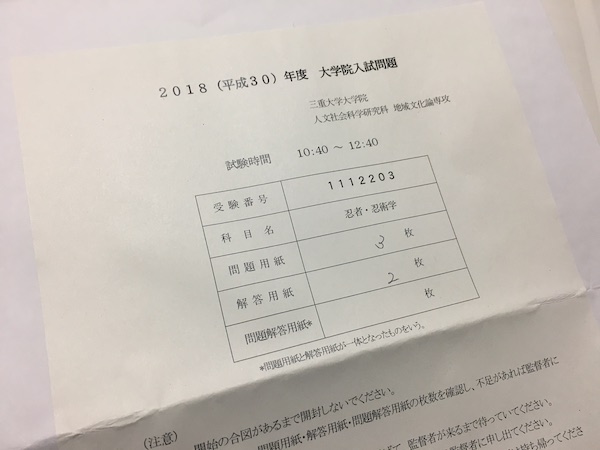

様々な媒体で結構ニュースになって騒がれた、三重大学の忍者試験。 正確には「三重大学大学院人文社会科学研究科地域文化論専攻」の試験です。

入学試験の専門科目として「忍者・忍術学」を選べるいうものです。 そのため

修了したら修士(忍者学)…つまり「Master of Ninja」が名乗れるぜーぃ!ひゃほーい!

というのは確かに憧れはしますが、忍者学の修士号「Master of Ninja」の称号が与えられるわけではないのでご注意ください。

とはいえ忍者好きな方にとっては、忍者の知識で大学院入試が受けられて、尊敬する山田先生や吉丸先生、高尾先生の講義が受けられるなんて素敵すぎます!ということで、Ninjack編集忍が忍者ジャーナリストとしての誇りと意地をかけて、結構本気でこの忍者・忍術学試験を受けることにしたのでした。

圧倒的覚悟で臨む試験会場へと到着っ…!

東京から名古屋まで新幹線で行き、近鉄特急で津駅へと向かいます。駅からはバスに10分ほど揺られると三重大学に到着です。

受付で綺麗なお姉さんに受験票を見せて、受験会場へと案内していただきます。

今回受験するのは一般入試(5名)、社会人入試(3名)、外国人入試(2名)の方併せて10名ほどでした。地域文化論全体での定員が8名ということは…

こ…この中から…2名が脱落…っっ!!!圧倒的覚悟で試験に臨まねば…やられる!!

ということになるので、緊張感高めに保って席につきます。

全員受験科目が忍者・忍術学を選択しているわけではありませんが、なんとなく察するに自分を含めて3〜4名ほどが忍者・忍術学を選択している気がします。

生まれて初めて動物のことを本気出して考える

9:20から試験開始で、まずは人文化学研究科の共通問題が課されます。試験開始の合図とともに問題用紙を開けてみると・・・

人文学において、動物と人間の関わりはどのように捉えられてきたか。自由に論じなさい。(800字〜1200字)

2018年三重大学大学院人文社会科学研究科地域文化論入試問題

という問題でした。

人文学での人間と動物との関わりがどのように捉えられたか…!そんなこと考えたことがありません。

忍術書の「四足の習い」とか「逢犬の術」とか「猫の目時計」とか、NARUTOに出てくる尾獣をはじめとした動物の能力への畏怖とか、忍者に関することだったら出てくるのに…!

というのが第一印象でしたが、ここで忍者に限定してはいけないっ!

最初の10分で文化において動物がモチーフになったり、描かれている例をとにかく連想して行きます。それを次の10分で4つくらいに分類し、残り40分で小論文を書いてみました。

今思うともうちょっと類型があったような気がしましたが、1時間ギリギリ・・・それなりに論理的な文を書けたような気もしますし、大変稚拙だったような気もします。。

もっと普段から動物愛護していればよかった・・・!

忍者ばかりこじらせていましたが、これからはもう少し他の生き物に興味を持とうと心に誓いました。

忍者好きにとっては楽しすぎる専門試験!

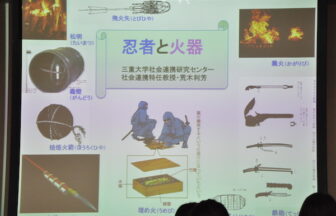

そして10分ほどの休憩を挟み、次はいよいよ専門試験です!忍者・忍術学と書かれた封筒が配られ、試験開始まで待ちます。

3枚の問題用紙と2枚の解答用紙があるようです。 待っている間、机の下で九字の印を結んで気持ちを落ち着かせます。

試験開始の合図で問題用紙を開くと、こんな問題が目に飛び込んで来ました!

問1.次の語句群の中から五つを選択し、説明を加えよ。(15点)

①正忍記 ②悪党 ③風磨小太郎 ④手裏剣 ⑤講談 ⑥読本 ⑦隠形の術 ⑧二代目尾上松之助 ⑨藤田西湖 ⑩ニンジャスレイヤー

アイエエエエエ!ニンジャスレイヤー出るんかーい!!!!!!

「ドーモ、シケンカントク=サン」と挨拶しそうになる気持ちをグッと抑えて、冷静に完璧に答えられそうな問題に丸をつけていきます。

選択したのは以下の5つでした。

①正忍記

②悪党

③風魔小太郎

④手裏剣

⑨藤田西湖

全部歴史系の用語ばかりで、文学系の自信のなさが露呈しましたね。。1枚目の答案用紙はほぼこの解説で埋め尽くされたところで、次いで第二問目に移ります。

問2.代表的な忍者映画をいくつかあげながら、そのような忍者映画が制作された社会的背景について論じよ(15点)

忍者映画と社会的背景…だと!? そんなのくノ一のことしか考えたことない!

くノ一のセクシー映画ならよく見ているのですが(笑)そんなの書くわけにはいかないので、とても単純な回答しか記載することができませんでした…。多分ここは点数低いでしょう。

今回の試験は第1回で過去問がなかったため、どんな問題が出るのか全くわかりませんでした。ひととおり三重大学の忍者関連教授陣が書かれた本を読み直したのですが、歴史系が主だと思って歴史系文献を重点的に読んでいたんですよね。

なんと半分が忍者文学系の問題とは読みが甘かったです…。忍者文学系の知見をもっと広めねばと悔いながら、次の最終問題へと突入しました。

問3.別紙資料A・Bについての資料問題a・bのうち、どちらか一題を選択し答えよ。(20点)

a.この資料は、忍術書「万川集海」の伊賀者・甲賀者の発生に関連するくだりである。

(1)「万川集海」について知っているところを述べよ。

(2)資料に基づき伊賀者・甲賀者の発生の要因について論じよ。

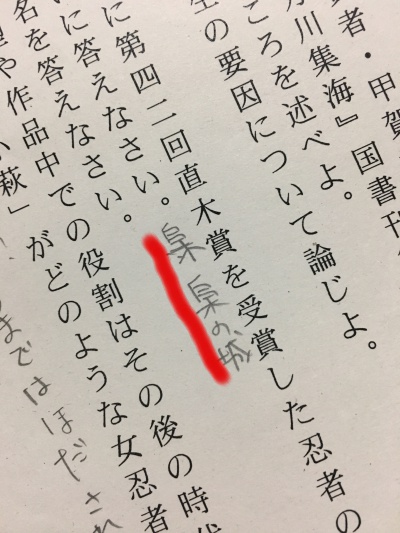

b.資料Bは、1960年(昭和35)に第42回直木賞を受賞した忍者の登場する小説の一部である。読んで問いに答えなさい。

(1)この小説の作者の名前と作品名を答えなさい。

(2)この小説の「小萩」の人物造形や作品中での役割はその後の時代小説に大きな影響を与えた。この小説で「小萩」がどのような女忍者として描かれているか説明しなさい。

歴史系問題か文学系問題のどちらかを選択するような問題でした。

bとかもう「小萩」って出てる時点で司馬遼太郎の「梟の城」というのは瞬殺でわかったのですが…

フクロウ・・・フクロウの字が書けない…(涙)

となってしまい、こっちの問題は諦めました!

フクロウの字に迷っている様子が見て取れます…(笑)

a.の万川集海の問題は、今までも相当読んできてますし、著者とか内容とか正心とはとか、もういくらでもすらすら書けます。資料についてもくずし字でなく書き下し文だったので、それなりに読めて回答することができました。

2時間ぶっつづけで書きまくって書きまくってかなり疲れましたが、でもこの筆記試験めちゃめちゃ面白かったです!だって自分が好きなことについて、好きなだけ書きまくれるんだもの。検定と違って選択式でもないので、自分の知識をフル動員させて書きまくりました。まだ書きたいことがあって時間が足りなかったくらいです!

こうしてお昼休憩を挟み、最後は面接試験となります。

じっと耐え抜かねばならぬ鬼門の面接試験

午後の面接試験は大体1人あたり20分くらい。呼ばれた順に別室へと連れて行かれ、教授たちから口頭で質問を受ける流れになります。

自分は10人中8番目だったので、2時間半くらい待ちました。その間はスマホいじり禁止で、読書はOKと言われましたが、

持っている本は散々勉強してきた忍者の本ばかりだから、今日はもう読みたくない(笑)フクロウ・・・フクロウの字が書けない…(涙)

とじっと待っていることにしました。この待っている間がかなりつらいので、来年受ける方はなんか別のジャンルの小説とか持って行きましょう。

そしてこのとき事件が起きました。一般入試の列にいる男性が突然忍者装束に着替え始め、全身黒づくめになり印を結びながら待っているではありませんか!

すげー!!この人やるなぁ…!

待合室で見張っている試験監督も何度もチラ見してました。

さすがに装束着て乗り込んだら「遊びに来てるのかね?」とか言われて心象悪くするんじゃないかと思ってスーツにしましたが、上には上がいましたね。こんな大学院入試は見たことも聞いたこともないです。

その人は教授陣にどう受け入れられたのかは気になるところですが、少しお話しした感じだと、同じ東京から受験にいらしてたとのこと。一緒に受かってるといいですね・・・!

そして待つこと2時間半、かなり待ち疲れましたがやっと部屋に呼ばれます。

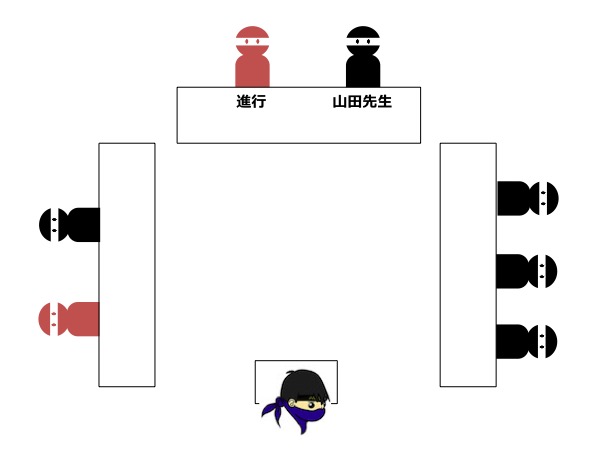

小さな部屋に座り、7人の面接官に囲まれました。イメージはこんな感じです。

なんだろう…この刑事裁判での被告人感…!

それは冗談ですがそれくらい緊張してしまい、少し目が泳いだり言葉に詰まってしまいましたが、

・大学院を志望する理由

・これまで学んだこと

・これから学びたいこと

・研究計画

についてまずは話します。

その後様々な質問を受けます。

・これこれの資料はどこでどうやって調査する予定なのか?

・仕事やりながらで研究をする時間は取れるのか?

・忍者に興味をもったきっかけは?

・東京から通うのなら交通費や滞在費などは大丈夫なのか?

・ここで学んだことはどう活かしていきたいのか

・ショーコスギの忍者映画は見たことはあるか?それについてどう思うか?

・なんで志望理由書の様式守ってないのか?

・受験票にふりがな書いてないやん?

と、僕が悪いんですけど最後の方は出願書類の形式不備について怒られて終わりました(笑)来年以降受ける方はちゃんと記載漏れがないか確認して形式を守りましょうね。

基本的にはちゃんと志望理由書や研究計画で書いたことがしっかり答えられれば大丈夫です。ちょっと意地悪な質問したいんだけど時間ないから・・・と前置きしてくれたりして、あえて若干の圧迫間を出そうとされているんだろうなーという感じでした。

あの取り囲みっぷりは結構なプレッシャーですが、山田先生はずっと優しかったですし、他の先生も本当はいい先生達(だと思いたい)です。こうして1日の長い長い忍者・忍術学試験が終了しました!

忍者・忍術学試験を受けるにあたって気をつけたいポイント!

2018年に初めて試験になった三重大学大学院の忍者学・忍術学試験科目。

忍者や忍術を学びたい人にとってはとても楽しい試験でしたが、来年受ける方はより高得点を獲るために、以下のポイントを気をつけて準備しておきましょう!

- 歴史系と文学系の問題は半々なので満遍なく抑えよう

- 三大忍術書(万川集海・正忍記・忍秘傳)は読んでおこう

- 忍者作品はなるべく読んだり見て、その時の社会情勢を考えよう

- 山田雄司先生・吉丸雄哉先生の出版本は読んでおこう

- 書き下し文は読めるようにしておこう

- 人文学の定義や基本理論は少し勉強しておこう

- 出願書類に不備がないように気をつけよう(笑)

あとは教室で少し足が冷えるので、ブランケットなんかを持っていくと良いです!

と、偉そうなことを言っておいてこれで落ちていたら全く役に立たない記事となってしまいますね(笑)あとは天命を待つのみです。

試験に使えると思われる参考書

最後に勉強に使って、読んでおいてよかったと思った参考書を記載しておきますので、参考にされてください!

世界各地で活躍する諸将の皆様へ、Ninjack.jpを通じて各地の忍者情報を密告する編集忍者。忍者に関することであれば何でも取材に馳せ参じ、すべての忍者をJackすべく忍んでいる。